| Головна » Статті » Наукові статті » Статті українських науковців | [ Додати статтю ] |

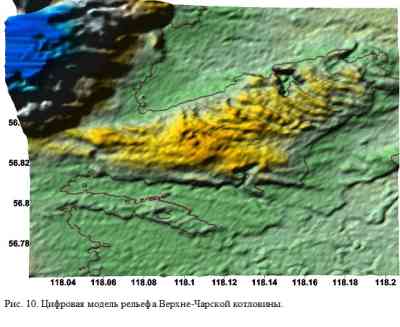

Пазинич В. Природа песков Верхне-Чарской котловины, в том числе и «Чарских песков» (Draft) При описании Верхне-Чарской котловины, и это естественно, главным объектом всегда является урочище Чарские пески. Объект действительно интересный, и не зря с 2010 года входит в число семи чудес Забайкалья, публикации о них начинаются эпитетами – уникальные, загадочные, самые северные, самая неправильная пустыня и т.п. Но потом авторы ставят вопрос, на который сами дают отрицательный ответ – а откуда и когда взялись здесь пески? Вопрос действительно не праздный, если посмотреть на геологический разрез Чарской впадины (рис. 1) то пески, глины, гравий можно найти только в депрессиях под современной дневной поверхностью. А если учесть, что долина от горных хребтов отгорожена выступами кристаллических пород, то тогда просто нет необходимости что-либо писать. Т.е. полная безысходность. Попробуем ее переломать, но немного дальше. Можно только предположить, что здесь упал метеорит мерзлого песка.

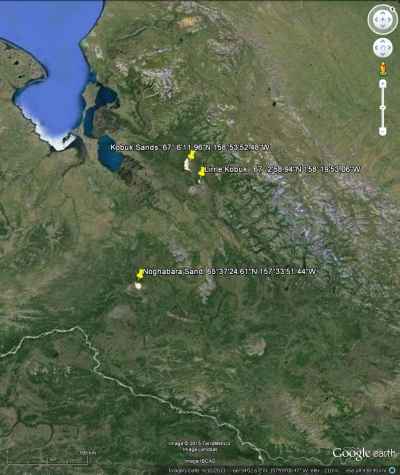

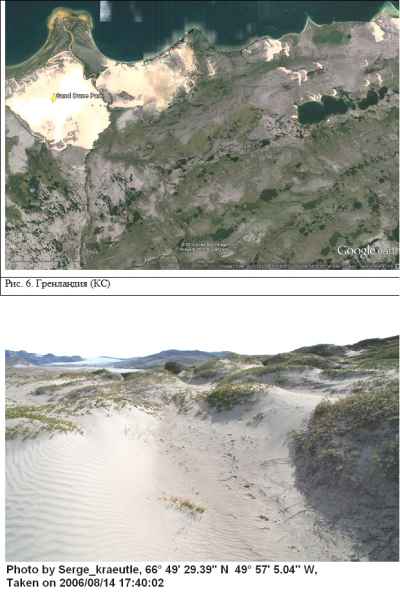

Если вернуться к вопросу об уникальности Чарских песков, то, наверное, необходимо начинать именно с его изолированности. Выглядит так, что песок взялся ниоткуда, что прекрасно иллюстрирует изображение из космоса. Но как оказалось, в этом Чарские пески не одиноки. Из наиболее известных подобных явлений можно указать на песчаные массивы Аляски и озера Атабаска (рис. 2-5) и, что особенно интересно Гренландии (рис. 6). Общим для всех этих песчаных массивов является суровый арктический климат и вечная мерзлота . Наличие подобных песчаных образований в суровых климатических условиях, несмотря на всю нелогичность, заставляет отнести это явление к разряду пока не раскрытого природного явления. Следовательно, необходимо выявить и раскрыть процессы, ответственные за формирование песчаных массивов. При знакомстве с публикациями посвященными подобным явлениям, относятся ли они к пескам Аляски, долины Чары, Баргузина или такуланам Якутии, авторы упускаю из виду метеоролого-климатические аспекты явления. Главным для них есть внешнее сходство с формами типичных аридных пустынь. При этом упускаются такие важные показатели как продолжительность активного, в отношении эоловых процессов, периода года. А она определяется такими факторами как, состояние растительного покрова, влажность поверхности и ее промерзание. А самый главный показатель интенсивности эоловых явлений - скорость ветра, полностью игнорируется. А если он и упоминается, то без учета того обстоятельства, что в климатических справочниках данные о скорости ветра даны на высоту флюгера, а результаты экспериментальных данных отнесены к высоте 10-12 см над поверхностью открытого песка. Для приведения этих показателей к единому уровню используются формула Кармана. После пересчета, оказывается, что скорость ветра из справочника 6-10 м/с равна скорости 3,5-5,0 м/с на высоте 12 см. И это без учета наличия растительного покрова. А его влияние таково, что даже при ураганных ветрах на высоте флюгера. При этом необходимо исходить из того, что ни о каких типичных аридных условиях не может быть и речи. Здесь может идти речь лишь о локальной сухости песка, обусловленной его высокой фильтрационной способностью. Вспомним народную мудрость, как вода в песок. Вода ушла в песок, подул ветер, подсушил песчаную поверхность, вот и все условия необходимые для эоловой деятельности.

Рис.4. Район оз. Атабаска (КС) Это тоже можно считать аридностью, но уж очень локальной и обусловленной не климатом, а местной топографией и геологией. Учитывая то, что эоловая активность возможна только в том случае, если песок открыт, не мерзлый и не мокрый, можно с большой долей уверенности говорить о том, что ее результаты близки к нулю. У эолистов есть такое понятие как активный период года. В пределах украинского Полесья он длится с конца мая по сентябрь, т.е. три месяца. При этом следует учесть, что по данным климатических наблюдений на этот период приходится всего несколько дней, когда скорость ветра достигает значений, достаточных для отрыва и перемещения песка, их всего насчитывается около 5 дней. Нет сомнения, что продолжительность активного периода в Чарской впадине и на Аляске еще меньше.

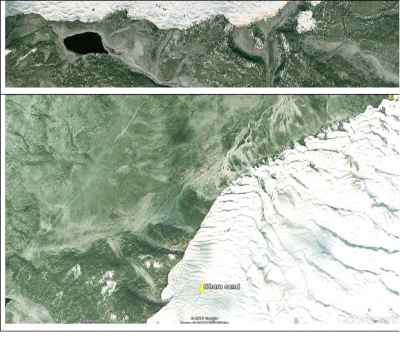

Рис. 5. Аляска (КС) Noghabara sand area, Alaska Еще одной общей чертой этих песчаных массивов есть их соотношение с базовой поверхностью. Все песчаные массивы являются наложенными формами, которые частично перекрыли геоморфологические элементы предыдущей поверхности. Это достаточно хорошо видно на уже представленных КС, но приведем примеры в более крупном масштабе (рис. 8). На первом изображении видно, как пески похоронили элементы гидрографии на юной границе массива Чарских песков. На втором снимке то же самое, в северо-западной части массива. Третий снимок иллюстрирует это явление уже на северо-восточном окончании Чарских песков. Просмотреть каким образом проявляется эта закономерность в пределах других массивов, можно самостоятельно используя Google Earth.

Далее логично задаться вопросом, – а чем представлена базовая поверхность? В работе Ю. К. Васильчука [???:] помещены несколько детальных разрезов террас Чары, где отбирались пробы для радиокарбонового датирования. На разрезах, естественно, показана и литология террас. В разрезах представлены пески, супеси, суглинки, гравий, торы и пр., то есть обычный набор. Возраст органики колеблется в интервале 8-10 т. л. Следовательно вышезалегающие Чарские пески должны быть несколько моложе.

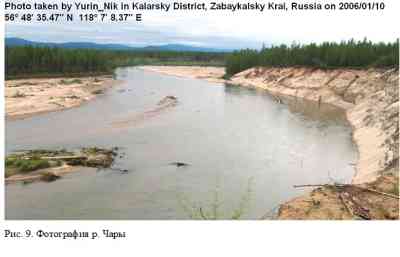

Рис. 9. Фотография р. Чары Множество фотографий вдоль долины Чары и внутри песчаного массива показываю не только наличие большого количества песка, но и указывают на его хорошую сепарацию. Если судить по цвету, то пески кварцевые. Но, если вернуться к разрезу на рис. 1, то в этих краях вообще не должно быть никакого песка.

Заполнение обломочным материалом депрессий на глубину в несколько сотен метров (см. рис. 1) объясняется физическим выветриванием и различными поверхностными процессами. В этом нет сомнения. Но как объяснить наличие в долине Чары песчаного массива протяженностью 70 км, не известно. Расстояние от первой фотографии с песчаными берегами на юго-западе до последyего изображения песчаных плесов на изображении Google Earth на северо-востоке. По фотографиям это расстояние несколько меньше – 60 км. Но это тоже не мало. Приведем несколько примеров по территории Канадского щита (рис. 11-20).

Переглядів: 4780

| Теги:

| Рейтинг: 0.0/0 | | |||||

| Матеріали по темі: |