| Головна » Статті » Наукові статті » Статті українських науковців | [ Додати статтю ] |

Роль орографии центральной Европы в становлении послеледниковых ландшафтов Полесья

Пазинич В.Г.

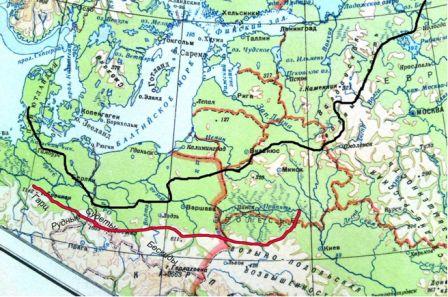

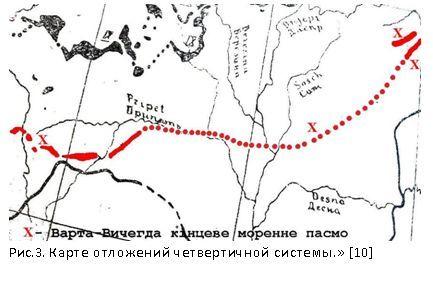

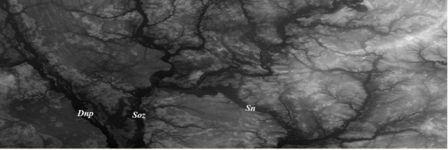

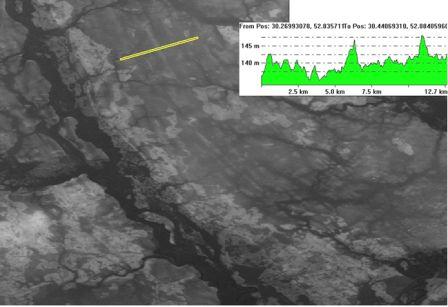

Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка Проверка соответствия некоторых ландшафтно-геоморфологических доктрин законам элементарной физики Часть 1 Роль орографии центральной Европы в становлении послеледниковых ландшафтов Полесья К выводу о важности данной проблемы автор пришел, анализируя противоречия эоловой концепции происхождения лесов и представлений о существовании на территории Полесья песчаных пустынь, в том числе и теплых [1]. В первом случае авторы говорят о существовании сухих пустынных территорий, откуда выносился глинистый материал, который из которого возникли толщи лесса. При этом одни и другие не только избегают ответов на вопроса, каким образом в приледниковых условиях возникли пустыни и куда девалась огромная масса талой воды, но даже избегают его постановки. Наверное, страшно, потому что ответ на него они знают заранее. Неизмеримое количество талой воды есть неизбежным атрибутом краевых зон, в не зависимости от стадии развития ледника, а придумать механизм ее исчезновения им не хватает фантазии.  Оставляя пока в стороне физические аспекты проявления эоловых явлений в перигляциальных условиях, попробуем ответить на поставленный вопрос исходя из особенностей орографии центральной Европы. Если смотреть на схему границ оледенений четвертичного периода, вынесенных на бланковую карту (рис.1), то первое, и, пожалуй, последнее, что обращает на себя внимание, так это влияние гидросети на колебание границы ледников. Возможного, поэтому строение гидросети и было положено В.В.Докучаевым [3] в основу выделения Днепровского и Донского языков. Но, использование таких карт, не дает возможности оценить влияние других факторов, в частности, такого важного элемента как орография поверхности. Оставляя пока в стороне физические аспекты проявления эоловых явлений в перигляциальных условиях, попробуем ответить на поставленный вопрос исходя из особенностей орографии центральной Европы. Если смотреть на схему границ оледенений четвертичного периода, вынесенных на бланковую карту (рис.1), то первое, и, пожалуй, последнее, что обращает на себя внимание, так это влияние гидросети на колебание границы ледников. Возможного, поэтому строение гидросети и было положено В.В.Докучаевым [3] в основу выделения Днепровского и Донского языков. Но, использование таких карт, не дает возможности оценить влияние других факторов, в частности, такого важного элемента как орография поверхности. Приоритеты резко меняются, если те же границы вынести на физическую карту. В чем можно легко убедиться, взглянув на рис. 2. Для упрощения, на нем показана граница только последнего – Валдайского ледника.  Рис.2. Схема расположения граница Валдайского ледника и положение орографического барьера, препятствовавшему стоку талой воды ледника на юг При сопоставлении границы ледника с орографией первым возникает вопрос, а куда могла стекать талая вода? К югу от края ледника в пределах Германии, Польши и Украины на расстоянии всего несколько сот километров находится орографический барьер, преодолеть который водным потокам не под силу. В состав этого барьера входят горные массивы Гарц, Судеты, Бескиды, Люблинская и Волыно-Подольская возвышенности. Обойти его талые воды могли только с запада и востока. Но это могло случиться, только после того как была заполнена впадина, края которой находились на западном окончании массива Гарц и на краю Мозырской конечно-моренной гряды. Но, не исключено, что восточное окончание этого орографического барьера в Валдайское время находилось еше дальше на северо-восток.Длина (по прямой) этого барьера составляла 1100 км, а глубина прогиба кривой достигала 200 км. При заполнении этой ловушки водой площадь озера могла достигать 150 тыс. км2. Глубина, скорее всего, была незначительной - до 30 м. Избыток талой воды, на востоке, сбрасывался в долину Днепра севернее Мозырской возвышенности. На западе сток осуществлялся севернее массива Гарц непосредственно в Атлантический океан. Уже при уровне воды 150 м это озеро покрывало все украинское, белорусское и польское полесье. Но, как, будет показано в следующих частях, его уровень мог превышать 200 м. Следовательно, ни о каких холодных или теплых пустынях в перигляциальных зонах не может быть речи. Даже сегодня, несмотря на то, что ледник исчез 13-8 тыс. л.н. территорию всей южной Прибалтики никак не назовешь аридной. Можно даже вспомнить «Историю» Геродота, который писал о существовании большого водоема в пределах Полесья всего лишь 2500 л.н.[4]. Относительно восточной части орографического барьера можно полагать, что его отрезок большей частью был разрушен во время катастрофических прорывов последниковых озер, которые непосредственно к северу от него и находились. Так С.А. Яковлев на «Карте отложений четвертичной системы….» на отрезке границы Варта-Вычегдского оледенения с долиной Днепра и его приток (рис.3), показал ее как предполагаемую, указав в тексте, что она была разрушена водной эрозией [5].  Примерно по этой же линии белорусские исследователи проводят границу распространения московской морены [6]. Не лишне также напомнить о значительной водности рек Германии, Польши, Беларуси, России и Украины в период 17-13 тыс.л.н. [6, 7, 8]. Именно на это время припадает сброс воды с приледниковых озер через территорию Беларуси последнего этапа существования Валдайского ледника [9]. По мнению автора, все изложенное плохо вяжется с представлениями о дефляции глинистых частиц из приледниковых «пустынь» и с представлениями об эоловой активности на дне послеледникового озера. Примерно по этой же линии белорусские исследователи проводят границу распространения московской морены [6]. Не лишне также напомнить о значительной водности рек Германии, Польши, Беларуси, России и Украины в период 17-13 тыс.л.н. [6, 7, 8]. Именно на это время припадает сброс воды с приледниковых озер через территорию Беларуси последнего этапа существования Валдайского ледника [9]. По мнению автора, все изложенное плохо вяжется с представлениями о дефляции глинистых частиц из приледниковых «пустынь» и с представлениями об эоловой активности на дне послеледникового озера.В завершение, для подтверждения правоты С.А. Яковлева, приведем два визуализированных изображения земной поверхности на участок междуречий Днепра, Сожа и Десны (рис.4). На региональном изображении видно, что от долины Днепра и до бассейна Десны протягивается серия гряд, которые в плане имеют дугообразную форму, выгнутую к югу. На детальном изображении приведен гипсометрический профиль через эти гряды, с которого видно, что их превышение над базовой поверхностью достигает 20 м. Эти гряды являются остатками разрушенных мощными потоками или прорывами, находившихся выше озер, конечных морен. Сегодня фрагменты былых конечно-моренных гряд можно наблюдать в среднем течении Днепра, где они известны как отторженцы. К ним также относятся и блоки мерзлых, на время прорыва, мел-неогеновых толщ. Условия их современного залегания подробно описаны М.Ф. Векличем [10].   Рис. 4. Визуализированное изображения земной поверхности на участок междуречий Днепра, Сожа и Десны: дугоборазное размещение корней конечно-моренных гряд (верх); детальное изображение отрезка дуги вдоль долины Днепра и гипсометрический профиль (низ) Тутковский П.А. Ископаемые пустыни Северного полушария (Приложение к «Землеведению» за 1909 г.). – М., 1910. – 373 с; 2. Величко А. А. Вопросы палеогеографии и хронологии раннего и среднего плейстоцена // Возраст и распространение максимального оледенения Восточной Европы. - М. : Наука, 1980. - С. 189-206.; 3. Докучаєв В. В. Наши степи прежде и теперь. - М. -Л. : ОГИЗ-Сельхозизд, 1892-1936. - 90с.; 4. Геродот Галикарнаський. История. Книга четвертая. Мельпомена, §109. / http://a-nomalia. narod. ru/rrG41. htm/;5. Яковлев С. А. О карте четвертичых отложений Европейской части СССР и сопредельных територрий, // Тр. ІІ междун. конф. по изуч. четверт. периода Европы, Вып. 1. Геолразведиздат, М., 1932, С. 91-104. 6. Мандер Е. П. Антропогеновые отложения и развитие рельефа Бело¬руссии. – Минск: Наука и техника, 1973. – 128 с. 7. Kalicki M., San'ko A. F. Ewolucja doliny Luczosy w poznym glacjale i holocenie // Badania ewolucji dolin rzecznych na Bialorusi - I (T. Kalicki, red. ). Dokumentacja geograficzna 6. 1997. 8. Пазинич В. Г. Подніпров’я у перигляціалі. Зміни вод¬ності річок / Наук. ред. В. М. Пащенко // Супутник Київського географічного щорічника. Вип. 2. – К., 2004. – 156 с.; 9. Квасов Д. Д. Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. – Л., 1975. – 225 с.; 10. Веклич М. Ф. Четвертині відклади правобережжя Середнього Дніпра, Труди Ін-т. геол. . наук АН УРСР, вип. . 3. 1958. 76 с.

Переглядів: 5212

| Теги:

| Рейтинг: 0.0/0 | | |||||

| Матеріали по темі: |